これまでの記事では、高齢者が賃貸契約を結ぶ際に直面する厳しい現実や、国の制度、UR賃貸住宅の特徴について見てきました。

「なんだ、結局どうすればいいんだ?」と、途方に暮れてしまう方も少なくないと思います。

制度の枠はあるのに、現場では高齢者が門前払いされることも少なくありません。

「空き家は900万戸もあるのに、どうして借りられないのか?」、そう感じた方も多いはずです。

でも、まだ打つ手はあります。

今回は、国の制度だけに頼らず、自治体の支援・保証会社・民間サービスを組み合わせて壁を乗り越える方法を紹介します。

1. 各自治体独自の「居住支援」を徹底活用する

国の制度が届かない部分を補うように、多くの自治体が独自の支援を展開しています。

たとえば以下のようなものがあります。

家賃補助・保証料助成:一部の自治体では、低所得高齢者に家賃補助や保証料の助成制度があります。

住宅相談窓口: 専門相談員が物件探しから契約交渉までサポートする場合もあります。

見守りサービス付き賃貸の紹介 :自治体と連携した事業者による、安否確認などのサービス付き住宅の情報提供。

検索のコツ。「高齢者 居住支援」「(自治体名) 高齢者 賃貸」などで検索すると見つかりやすいです。

2. 家賃債務保証会社の「高齢者プラン」を利用する

最大の壁が「連帯保証人」。近年は保証会社が高齢者向けのプランを用意しており、保証人なしでも契約できる道が広がっています。

メリット

●保証人不要で契約しやすい

●家主の安心感につながり、審査通過率が上がる

デメリット

●初回保証料(家賃の50~100%程度)+年間保証料が必要

●高齢者対応の有無は会社ごとに異なる

さらに最近は「孤独死保険」や「見守りサービス」がセットになったプランも増えています。

私が見つけたプランには次のようなものがありました。いずれも「貸主」、オーナー向けのサービスですがこうしたプランを取り入れている物件であれば、高齢者の入居リスクも軽減されるので、賃貸契約が結びやすいと考えました。

Casa「家主ダイレクト」 … 家賃保証+孤独死保険を組み合わせ、オーナー側の不安を軽減

エルズサポート「テラシテR」…電気の使用状況をチェックし、異常時に安否確認

スマートサポート+クロネコ見守りサービス…見守りサービスと家賃保証を連動

こうしたサービスは「大家さんに安心感を与える」効果が強く、契約成立の大きな後押しになります。全国の大家さん、ぜひぜひご検討を!

3.民間の高齢者向け住宅紹介サービスやNPOの力を借りる

「自分で探すのはもう限界…」という方は、専門サービスを活用するのも選択肢です。

居住支援法人や地域NPOは、入居前の相談から入居後の見守りまでを一貫して支援してくれます。

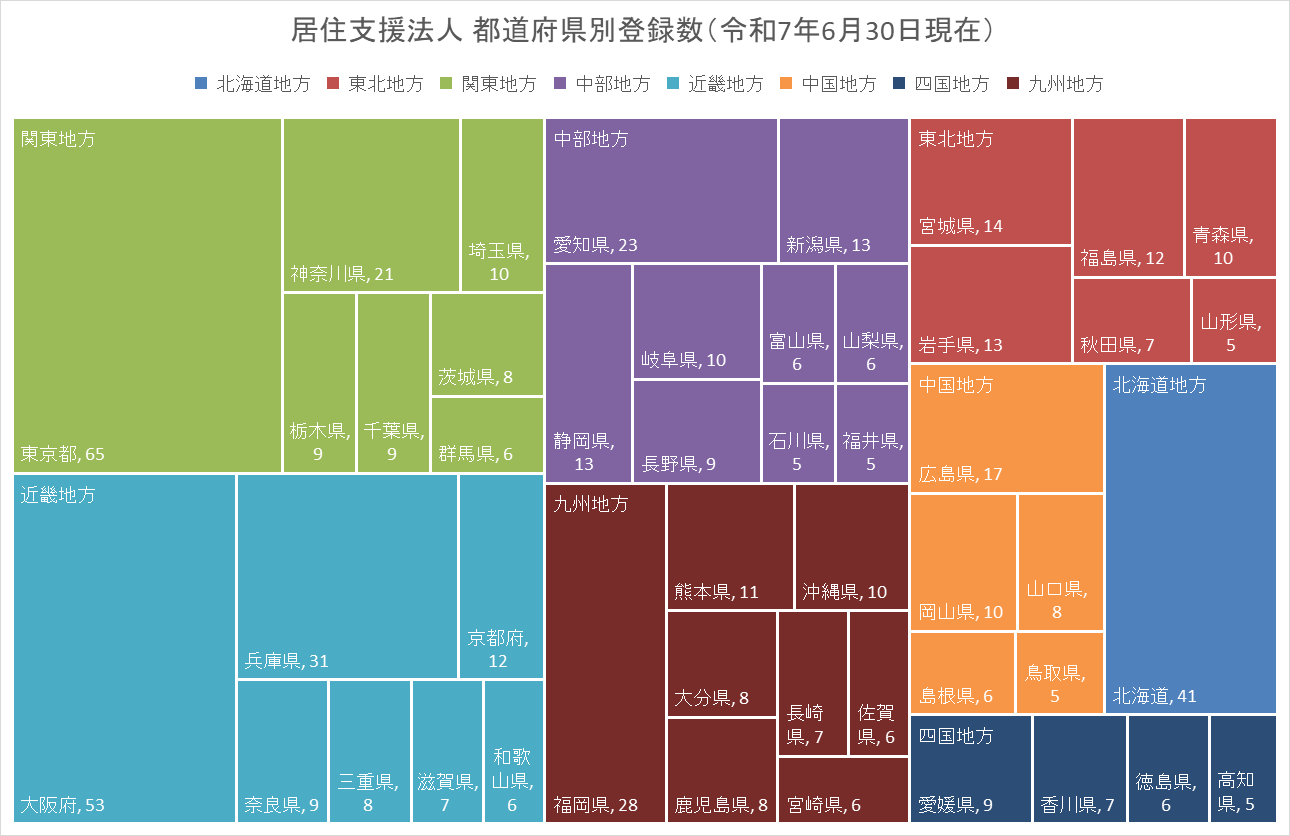

下の図は、国土交通省が公表している「居住支援法人一覧(令和7年6月30日現在)」をもとに、都道府県別の登録法人数を可視化したものです。

全国では1,064法人が登録されていますが、その分布には大きな偏りがあります。

東京都(65法人)、大阪府(53法人)、兵庫県(31法人)、北海道(41法人)など、都市部に法人が集中。

一方で、地方では5〜10法人前後にとどまる県も多く、支援の地域格差が浮き彫りになっています。

つまり、支援の「仕組み」は全国に整っているものの、実際には居住支援を受けやすい地域と、そうでない地域があるということ。

これが、同じ日本でも「借りやすさ」に差が生まれる大きな要因のひとつです。

このことからも、「どこに住むか」そのものが支援の受けやすさに直結するといえます。

団体によってサービス内容や費用はまちまちです。相談前に必ず実績や口コミを確認しましょう。

4. 大家さんに「安心して貸せる人」と思ってもらう工夫

制度やサービスを活用しても、最終的に契約を決めるのは人。

だからこそ、「この人なら大丈夫」と思われる準備が大切です。

- 収入証明や通帳コピーなどで支払い能力を明示

- 内見や、やりとりでは誠実な対応を心がける

- 緊急連絡先を複数確保する

- 「ここで穏やかに暮らしたい」という具体的な意志を伝える

信頼感は、制度より強い「契約のカギ」になります。

まとめ:諦めない心と、多角的アプローチが道を開く

高齢者の賃貸契約はたしかに厳しい。

けれど、自治体・保証会社・民間団体、そして自分自身の工夫を掛け合わせれば、突破口は必ず見つかります。

支援のネットワークは確実に広がっています。

次回は、その先にある新しい選択肢「トカイナカでの暮らし」をテーマに、「安心して借りる」から「安心して暮らす」へと視点を移していきます。

補足:データ出典

都道府県別集計/国土交通省住宅局「住宅確保要配慮者居住支援法人一覧(令和7年6月30日現在)」より

コメント