ブログのURLとカテゴリーを大掃除します!

ブログを始めて20記事ほど書いたところで、ブログ開設時に決めたカテゴリー分けが気になり始めました。

自分の発信したいことや、優先して取り組んでいることの記事は多くなったけど、まったく書いていないカテゴリーもあったりして。

ブログ立ち上げ時に親カテゴリーからサブカテゴリーまで細かく、練りに練って考えてみたんですけど(完璧主義の弊害(笑))、結局シンプルが一番いいのかもしれない。

今回は、私と同じように悩んでいるWordPress初心者の方に向けて、ブログの土台を安全かつ確実に作り変えるための手順を、画像たっぷりで解説します。一緒に頑張りましょう!

このシリーズでは、全3回+1回にかけてバックアップからブログのトップページ作成までをお届けします。

【ステップ0】何よりも最重要!ブログ全体のバックアップを取ろう

ブログのURL構造を変更する作業は、失敗するとサイトが表示されなくなったり、これまでの検索評価が失われたりするリスクがあります。万が一に備え、必ずこのステップを飛ばさないでください。

今回は、「UpdraftPlus」と言うプラグインを使ってバックアップを取ります。

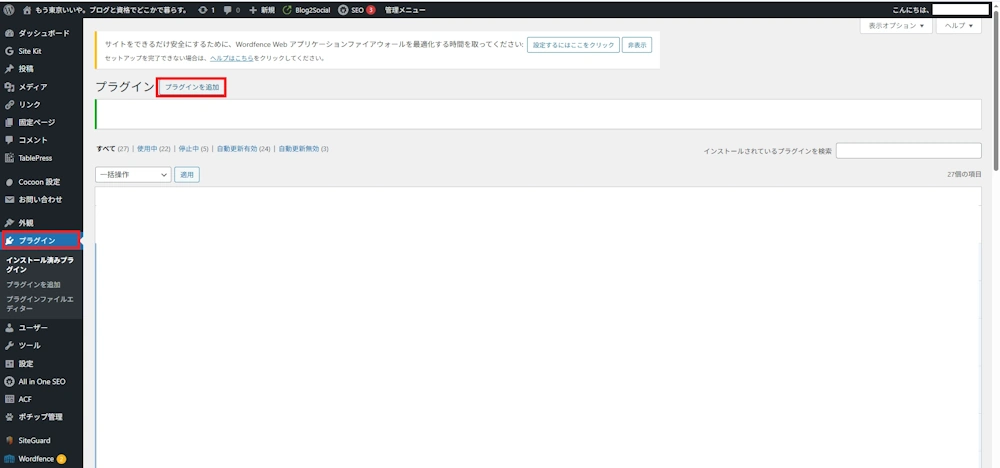

1.プラグインのインストール

・WordPress管理画面から「プラグイン」→「新規追加」に進みます。

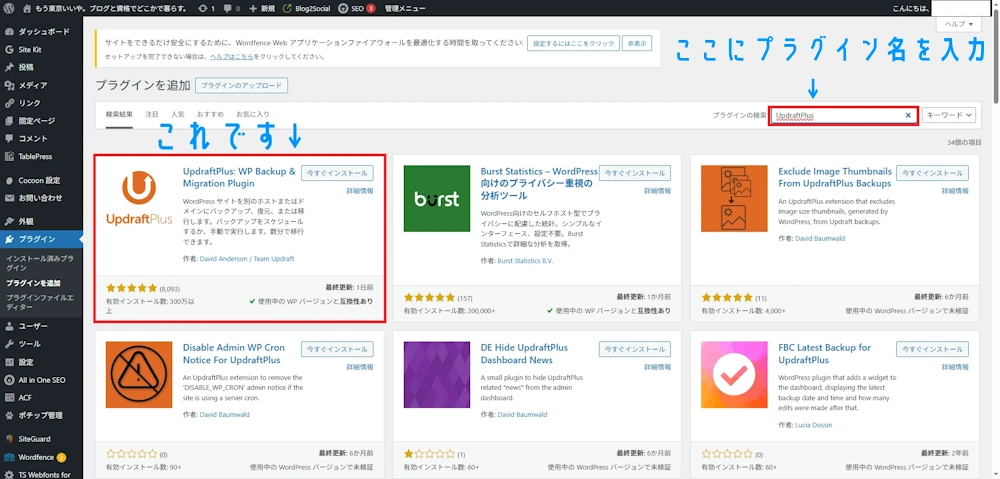

・検索窓に「UpdraftPlus」と入力し、インストールして有効化します。

2.バックアップの実行

有効化後、「設定」に進みます。

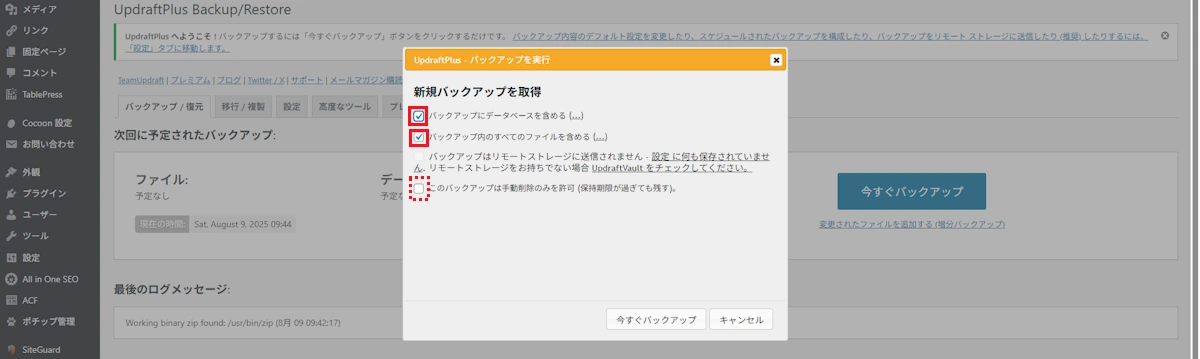

「今すぐバックアップ」ボタンをクリックし、バックアップを実行します。

上の画像では隠れていますが、「次へ」を押すと、バックアップスケジュール設定に飛んでしまってあたふたするので、素直に「今すぐバックアップ」を押しましょう。(わたしは、やらかしました)

☑バックアップにデータベースを含める

☑バックアップ内のすべてのファイルを含める

この2つにチェックが入っているということは、サイト全体を丸ごとバックアップする、という意味です。最も重要な部分なので、この状態であることを確認してください。

「手動削除のみを許可」にチェックが入っていない: これは、バックアップファイルの数が設定した上限に達した際に、古いものから自動的に削除される、という設定です。最初のバックアップなので、このままで問題ありません。

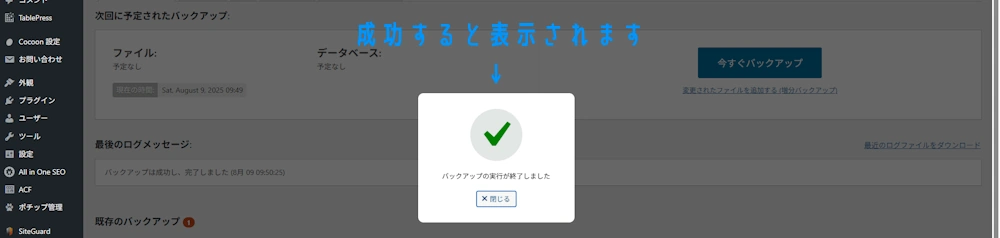

UpdraftPlusの画面で、バックアップが完了したことを示すログが次のように表示されるはずです。

バックアップ後の次のステップ

バックアップが完了したら、念のため、作成したバックアップファイル(データベース、プラグイン、テーマなど)をすべてPCにダウンロードして保存しておきましょう。これにより、サーバー自体に何か問題が起きた場合でも、データを安全に復元できます。

3.バックアップファイルのダウンロード手順

UpdraftPlusの画面上で、バックアップが完了すると、画面下部に「既存のバックアップ」という項目があるはずです。ここに、先ほど実行したバックアップの日付と時刻(青枠で囲った部分)が表示されているのを確認してください。

「データベース」「プラグイン」「テーマ」「アップロード」「その他」といったボタンが並んでいます。(赤枠で囲った部分)

それぞれのボタンをクリックすると、対応するバックアップファイルが作成されるので、さらにそれぞれの「お使いのコンピューターにダウンロード」ボタン(赤枠で囲った部分)をクリックして、PCにダウンロードします。

わたしはダウンロードしたファイルを、念のため外付けHDDに、わかりやすいフォルダ名(例: 「20250809_ブログ改造前バックアップ」)をつけて保存しました。

これで、バックアップの準備は万全です。安心してブログ改造を始めてください!

なぜデータベースだけGZなのか?

ダウンロードしたそれぞれのバックアップファイルですが、DB(データベース)のバックアップファイルだけ .gz (gzip) 形式になっているのは、UpdraftPlusがデータベースファイルを圧縮しているためです。

データベースはテキストデータが主体なので、非常に効率良く圧縮できます。これにより、ファイルサイズを小さくし、サーバーのストレージ容量を節約したり、ダウンロード時間を短縮したりする目的があります。

一方で、プラグインやテーマ、画像などのファイルは、すでにZIPやJPGといった形式で圧縮されていることが多いため、二重に圧縮するメリットが少ないため、そのまま.zip形式で出力されます。

この異なる拡張子が、復元の際に問題になることはありません。UpdraftPlusは、それぞれのファイルを自動で認識し、適切に解凍・展開して復元作業を行ってくれます。

ですので、ダウンロードしたファイルをそのままPCに保存しておけば大丈夫です。

番外:心配性の方向け、念には念をステップ

この作業の目的は、カテゴリーの変更前に、正しくインデックスされていたURLを把握しておくことで、カテゴリーの変更後に「このURLは以前まで正しくインデックスされていたはずなのに、なぜかエラーになっている」といった問題を早期に発見できるようにすることです。

URL検査ツールで現在の状況を把握する

Google Search Consoleの「URL検査」ツールを使って、主要な記事の現在の状況を確認します。

Google Search Consoleを導入してあることを前提に進めています。すいません。

Google Search Consoleの左メニューにある「URL検査」をクリックします。

上部の検索窓(①)に、ブログ記事のURL(例えば、一番アクセスが多い記事や、SEOを頑張った記事)を入力してEnterを押します。

上の画像は、②のURLを検査した結果が表示されています。

「URLはGoogleに登録されています」と表示(③)されていれば、正しくインデックスされている証拠です。

念のため、複数の記事でこの作業を行い、既存のURLがGoogleに正しく認識されていることを確認しておきます。

プロフィールやお問合せページは、ブログの信頼性を高める上で重要な要素です。これらもURL検査ツールで確認しておくことを強くお勧めします。

お疲れさまでした。これで万が一何かがあった時でもバックアップから復元することが可能になりました。

次回は「カテゴリーとパーマリンクの変更」に取り掛かります。

コメント