公的制度の「理想と現実」~住宅セーフティネット編~

はじめに:高齢者の住まい問題と制度への期待

二回にわたって見てきたように、高齢者、特に単身者が賃貸契約を断られるという残念な現実は、今、日本で間違いなく起きています。

この問題を取り上げた記事はこちらです。

良かったらご覧ください。

3000万円の貯金があっても“老後破綻”?|75歳男性の事例に学ぶ、賃貸・住まいの落とし穴

高齢者単身はなぜ賃貸を借りられない?老後の住まい探しで直面する厳しい現実

これまで良くも悪くも日本を支えてきた私よりも高齢の世代や、就職氷河期と言われた我々世代。

ようやく働き終えても、年金だけじゃ暮らせない、家も見つからない、ではいったいなんのために人生を過ごしてきたのか悲しくなります。

今回は、そんな高齢者や高齢者予備軍の私たちがどうしたらいいのか?その一つの光となり得るはずの公的な制度、特に「住宅セーフティネット制度」を深掘りし、その理想と、実際に調べて見えた厳しい現実をお伝えします。

この制度は、私たちの救世主となり得るのか?皆さんの老後にも関わる、重要な話です。

住宅セーフティネット制度:高齢者も安心できる賃貸住宅の探し方

住宅セーフティネット制度は、高齢者や低収入者などの住宅確保に困難を抱える人(住宅確保要配慮者)が、安心して住まいを見つけられるよう支援する国の制度です。

ざっくり言うと、大家さんが「要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を「セーフティネット住宅」として国に登録することで、要配慮者への門戸を広げる」と言うものです。

この制度では、大家さんが住宅確保要配慮者を受け入れやすくするため、改修費補助などのインセンティブが設けられています。

それぞれの立場から見たメリット

今後ますます高齢化社会になる日本では、「住まい」が生活の基盤であるという考えから、住宅セーフティネット制度を国は重要な施策と位置付けています。では、この制度は借りる側と貸す側、それぞれにどのようなメリットがあるのでしょうか。

借りる側のメリット

・入居しやすい賃貸住宅の登録制度:要配慮者向けの物件であるため、賃貸契約を結びやすくなることが期待されます。

・経済的支援:家賃補助や家賃債務保証料の低廉化支援があり、低所得者の負担を軽減する仕組みがあります。

・居住支援の強化: NPO法人などが「居住支援法人」として指定され、入居者の生活相談や見守りサービスを提供

貸す側のメリット

・住宅改修の補助:バリアフリー化などの改修費補助があり、より住みやすい環境を整えつつ、大家さんの経済的負担を軽減できます。

空き家にしているくらいなら、補助金を使ってリフォームして要配慮者専用賃貸にしてしまうメリットがあるため、物件オーナー側が協力的になる傾向があります。

【実体験】セーフティネット住宅を検索してみた結果

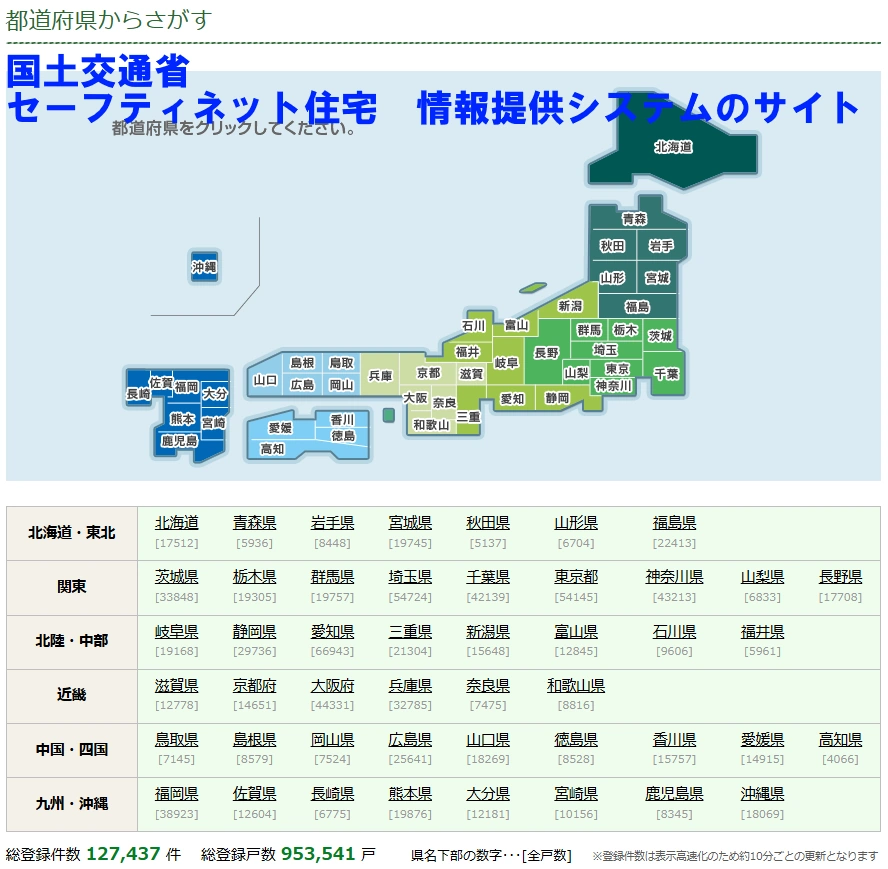

さて、ここからが本題です。私はこの住宅セーフティネット制度が本当に高齢者の救世主となり得るのか、実際にネット上の「セーフティネット住宅 情報提供システム」(国土交通省)を利用して物件を検索してみました。

ここから全国の物件を探すことができます。

『都道府県からさがす』

この画面で、現在(2025/6)の総登録件数と、各都道府県ごとの登録件数(全戸数)を見ることができます。

また、国土交通省が公開しているデータでも、全国のセーフティネット登録住宅の都道府県別登録戸数をグラフ形式で見ることができます。(例:セーフティネット登録住宅の都道府県別登録戸数(R6.6.30時点))

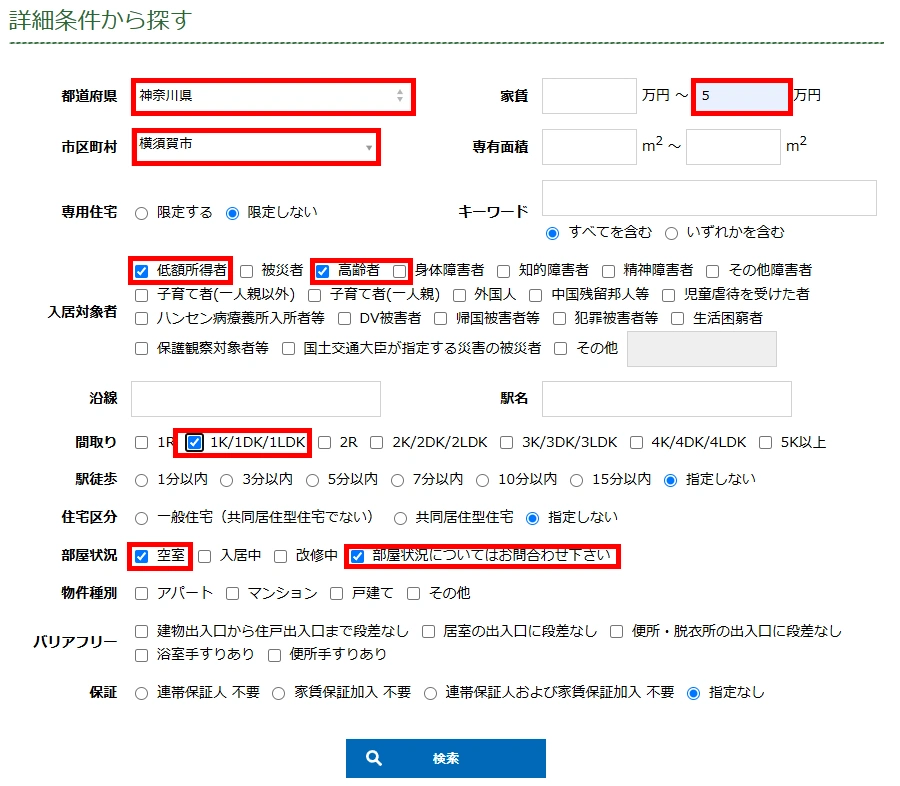

さらに、物件を絞り込むための『詳細条件から探す』という項目も選べます。

この画面から条件を入れていき、物件を検索します。

パッと見は普通の賃貸探しのサイトと同じような作りですね。

検索条件は、下記の通りとしました。

- 神奈川県横須賀市、三浦市

- 家賃:5万円以下

- 入居対象者:低額所得者、高齢者

- 間取り:1k/1DK/1LDK

- 部屋状況:空室、部屋状況についてはお問合せ下さい

仮に私が数年後に引っ越しをする場合、完全に仕事を在宅などにシフトできない限りは、テレワークと併用して都内に週に数回でも通勤するのがリアルな選択肢。

家賃は今よりも低く、間取りもギリギリ許容範囲の設定です。

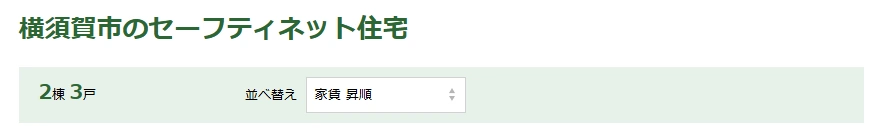

さて、気になる検索結果は…。ヒットしたのは、わずか2件だけでした。

詳しい情報は控えますが、

- 2棟とも、「築40年前後」

- 間取りは、2棟とも「1K」で「20~24.5㎡」

- 駅からは10分以内

という結果です。

家賃は共益費・管理費込みで、「3.2万円~4.4万円」と都内に比べたら割安です。

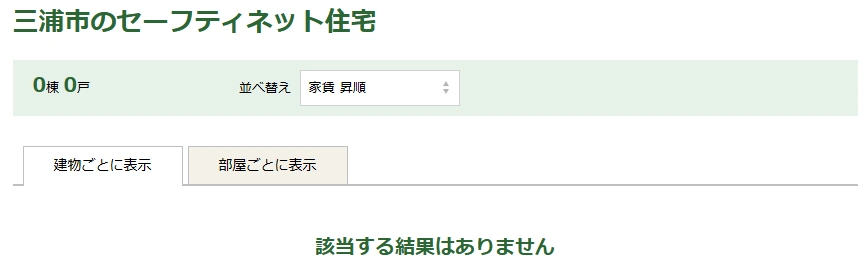

三浦市では、該当する物件はありませんでした。

三浦市は家賃設定を解除したら、築浅で広さも充分の物件が一件該当しましたが、家賃は共益費・管理費込みで57,500円。駅から徒歩30分以上という内容でした。

この時点で、私がこの制度に抱いていた『高齢者の救世主』という期待は、大きく打ち砕かれました。

保証人問題に絞って検索してみると

大家さんが高齢単身者に対するリスクの一つとして、保証人問題を抱えていることは、前回の記事でも触れました。

では、連帯保証人や家賃保証加入が不要な物件に絞って検索したら、どうなるでしょうか?

先ほどの詳細条件の一つとして、連帯保証人および家賃保証加入 不要を条件に全国で検索してみました。

全国の総登録件数 127,437件 総登録戸数 953,541件中、該当したのは、7棟 70戸 のみでした。

しかも全て1R、9.32㎡ほど(6畳)の部屋で、キッチンやトイレ・バスなどの設備は共用だったりしました。

何か思っていた理想の老後生活との乖離に絶望すら覚えます。

実は、各自治体ごとに検索する方がいい?

色々と検索をしていて、興味深いことに気がつきました。

例えば、

- 横浜市鶴見区

- 家賃5万円以内

- 入居対象者:低額所得者、高齢者

で物件を検索してみると、

国土交通省セーフティネット住宅情報提供システムでは、2棟 6戸該当。

ところが横浜市住宅供給公社の、家賃補助付きセーフティネット住宅で同じ条件で検索すると、同じ物件が1棟1戸しか該当しませんでした。

ただ、同じ物件なのですが、横浜市のサイトでは家賃補助付きとして紹介されているため、家賃補助分や入居者負担額が具体的に明記されています。

国土交通省のシステムではそこまで詳細な情報が明記されていないため、もし住みたいエリアが決まっているのであれば、まずその自治体独自の検索サービスを探してみる方が、より現実的な情報が得られるかもしれません。

「●●県 セーフティネット住宅」、「●●市 セーフティネット住宅 家賃補助付き」などのキーワードで検索するとヒットします。

増え続ける空き家と、セーフティネット住宅の乖離

東京都の郊外でも空き家が多いと聞きますし、地方ではなおさらだと思います。

素人考えですが、空き家問題の解消と、住宅確保要配慮者への住まい提供は、一見するとWin-Winの関係に見えますが、実際はどうなのでしょうか?

日本全国の空き家数と空き家率の現状

最新の総務省「令和5年住宅・土地統計調査(速報集計)」の結果によると

・空き家総数:約900万戸

これは過去最多の数字で、2018年の調査から約51万戸増加しています。

・空き家率:13.8%

これも過去最高の数字で、総住宅数(約6,502万戸)に占める空き家の割合が、およそ7軒に1軒以上が空き家という計算になります。

空き家の内訳

「空き家」と一口に言っても、実はいくつかの種類に分類されます。

1.賃貸用の空き家: 約443万戸(賃貸募集中の物件など)

2.賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家: 約385万戸(いわゆる「放置空き家」や、長期不在の住宅など。このタイプが最も社会問題として注目されています。)

3.二次的住宅: 約38万戸(別荘やたまに利用する住宅など)

4.売却用の空き家: 約33万戸(売却募集中の物件など)

都道府県別の傾向

空き家率が高いのは、人口減少や高齢化が特に進んでいる地方部に顕著です。

- 空き家率が高い都道府県の例(上位):

- 徳島県、和歌山県:約21.2%(5軒に1軒以上が空き家)

- 山梨県、鹿児島県、高知県なども高い水準です。

一方で、空き家の「数」で見ると、住宅総数が多い東京都や大阪府といった大都市圏が上位に来ます。しかし、大都市圏は住宅総数自体が多いため、空き家「率」としては地方ほど高くありません。

今後の見通し

この傾向は今後も続くと予測されており、公的な推計によれば、2043年には全国の空き家率が25%前後に達する可能性も指摘されています。

このように、日本には膨大な数の空き家があるにも関わらず、高齢者が住まいを見つけにくいという現実は、何を意味しているのでしょう?

なぜ埋まらない?空き家とセーフティネット制度の深いギャップ

空き家が新たな賃貸物件として再生できる、おまけに改修費補助などのインセンティブがあるにも関わらず、空き家は増え続け、セーフティネット住宅の登録が増えない原因はどこにあるのでしょうか?

大家さんの最大の懸念はリスク回避

空き家を所有する大家さんは、たとえ物件が遊んでいても、「特定の属性の入居者(高齢者、低所得者など)を受け入れることによるリスク」を避けたがります。

具体的には、家賃滞納、孤独死、物件の損傷、近隣トラブルなどへの不安が強く、これらに対する経済的・精神的な補償が制度上不十分だと感じているため、あえてセーフティネットに登録する動機が薄いのです。

改修費補助だけでは、これらの潜在的リスクに見合わないと判断されます。

空き家の抱える「負の側面」

借りる側の視点でみると、あくまでも私見ですが、空き家となる物件には、借り手側にとっても足元を見られかねないような不利な条件が伴うことが多いです。

・築年数の古さ: 耐震性への不安、断熱性の低さ、設備(水回りなど)の老朽化による快適性の欠如、修繕費の心配など。

・立地条件の悪さ: 駅から遠い、バス便が少ない、スーパーや病院が近くにないなど、生活の利便性が低い場合が多いです。高齢者にとっては、特に交通手段や医療機関へのアクセスは死活問題となります。

貸す側の視点では、先ほどみたリスクの問題に加えて、

・大規模修繕の費用: 古い空き家をセーフティネット登録のために大金をかけて改修するインセンティブが低い。補助金が出ても、それ以上に費用がかかる場合や、回収の見込みが立たないと感じるケースが多いことが考えられます。

制度の「理念」と「実効性」の乖離

国としては空き家活用と住まい提供の両方を狙っていますが、大家さんの不安を解消し、実際に物件を魅力的な状態にするためのインセンティブが弱すぎるのが現状です。

結果として、登録される物件は限定的で、かつ利用者のニーズと合致しないものが多くなってしまいます。

見逃せない!セーフティネット住宅の『入居者選別』の現実

さらに詳しく調べていく中で、この制度には『入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲』というものが存在することを知りました。

大家さんがセーフティネット住宅として登録する際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能なのです。

例えば、「障がい者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。

大家さん(賃貸人)は、住宅セーフティネット制度に物件を登録する際に、「住宅確保要配慮者のうち、どの属性の人を受け入れるか」を自由に設定することができる、と言うことです。

具体的な例

・「外国人は受け入れるが、高齢者は受け入れない」: このような設定が可能です。

例えば、国際交流を目的としたシェアハウスオーナーであれば外国人留学生を積極的に受け入れたいけれど、高齢者特有の孤独死や緊急対応の懸念から、高齢者は避けたいと考えるかもしれません。

・他の設定例:

- 「子育て世帯は受け入れるが、障がい者は受け入れない」

- 「低所得者は受け入れるが、高齢者は受け入れない」

- 「被災者は受け入れるが、低所得者は受け入れない」

- もちろん、「全ての要配慮者を受け入れる」と設定することも可能です。

この仕組みが持つ意味と課題

この大家さんが入居者の属性を「選択できる」という仕組みは、以下のような意味合いと課題を含んでいます。

1.大家さんのリスク軽減とインセンティブ:

大家さんにとっては、自分が懸念するリスク(例:高齢者の孤独死リスク)が高い属性を避けることができるため、制度への登録の心理的ハードルを下げ、登録を促すインセンティブとなります。

例えば、外国人であれば「孤独死のリスクは低いが、文化の違いによるトラブルが心配」と考える大家さんは、高齢者を受け入れずに外国人に特化することで、ある程度リスクを管理しようとします。

2.住宅確保要配慮者間の「選別」と新たな課題:

しかし、この仕組みは、要配慮者の中でもさらに「選別」が行われることを意味します。

結果的に、大家さんが最も懸念を抱く属性(例えば、高齢単身者や特定の種類の障害者)は、セーフティネット住宅が登録されていても、なかなか受け皿が見つからないという事態に陥る可能性があります。

つまり「高齢者は受け入れない」という大家さんの判断が、この制度の中でも合法的に行われてしまうということです。

3.制度の限界と狙いとの乖離:

国としては、多様な要配慮者に住まいを提供したいと考えていますが、大家さんの「選別権」を認めることで、最も住宅確保が困難な層に、かえって物件が届きにくくなるという矛盾が生じている側面があります。

結果として、セーフティネットに登録された物件数が増えても、それが必ずしもすべての住宅確保要配慮者のニーズに合致するわけではない、という現実を生み出しているのです。

これらは、制度は一見良さそうに見えても、実は大家さんの意向によって、最も困っているはずの属性が排除されてしまう可能性があるという、制度の隠れた側面ではないでしょうか?

まとめ

自分自身の老後を考え、「住まい」に焦点を当てて調べた時に真っ先に目についた「住宅セーフティネット制度」ですが、調べてみると制度の「リアル」がはっきりと見えたような気がします。

よほど自分が住みたいエリアでいい物件がマッチしない限り、私にはこのシステムへの魅力は見いだせませんでした。昨今、流行りの例に例えるならば古古米を安く売ってありがたがらせるような、一方的な押し付けにも感じます。

空き家バンクとこの制度がうまくマッチしたとしても、そもそも空き家になるような物件は築年数が古かったり、交通や生活の便が悪かったりと、借りる我々にとっても足元を見られた苦渋の選択になりかねません。

2025年秋には法改正が予定されており、「居住サポート住宅」の創設など、より支援が充実する見込みです。

具体的な改正がどのように行われるのか、私たち高齢者や高齢者予備軍にとって本当に有効な制度となるのか、今後も注意して情報を集めていきたいと思います。

コメント