1. まさか私も「住宅難民」に? 老後の住まい、見えない壁の正体

老後の心配、多くの人はお金と健康を挙げます。でも、実はもう一つ、見過ごされがちな深刻な問題があることをご存じでしょうか。それが、いざという時に「住まい」を確保できないという現実の壁です。

「長年安定した収入があり、十分な貯蓄もあるから大丈夫」「今まで賃貸で問題なかったから、これからも大丈夫」──そう思っていませんか? 残念ながら、その常識は通用しなくなりつつあります。特に、高齢の単身者の方々が、今、厳しい現実に直面しているのです。

2. 「資産があっても家が借りられない」衝撃の現実

先日、衝撃的なニュースを目にしました。

3000万円の貯金があっても“老後破綻”?|75歳男性の事例に学ぶ、賃貸・住まいの落とし穴

その記事は、資産3000万円、年金月20万円の75歳のひとり暮らし男性が賃貸物件の契約を結ぶことができずに、マンガ喫茶で暫く過ごすことになったという、にわかには信じがたい現実を報じていました。

なぜ高齢単身者が賃貸契約で不利になるのだろう?私もいずれ同じ境遇になるのだろうか?いや、資産は無いし、年金も自営業が長かったから月に20万円も貰える訳がない。そう考えると私の方がはるかに厳しい条件だと痛感しました。

その後もメディアで似たようなニュースが報じられるのを見て、高齢者が賃貸契約を断られるケースが急増していることを知りました。

最初は懐疑的に見ていた私ですが、自分で調べてみると決してフィクションではない現実が見えてきました。「お金があるから安心」「健康だから大丈夫」という従来の安心感が、もはや通用しない時代になっているのです。

3. なぜ高齢の単身者は「賃貸の壁」にぶつかるのか?

では、なぜ大家さんは高齢の単身者との賃貸契約に二の足を踏むのでしょうか? そこには、大家さんが抱える複数の現実的な懸念と、社会全体の単身高齢者世帯の増加という背景があるからです。

大家さんは、主に以下の3つのリスクを懸念しています。

1.家賃滞納のリスク: 年金収入が主な生活費となる中で、家賃を安定的に支払い続けられるかという不安。

特に、高齢者単身世帯の約20%が民間賃貸住宅に居住しており(国土交通省資料)、年収200万円以下の世帯では約40%が賃貸に住む現実があります。大家さんは家賃の安定性を重視せざるを得ません。

2.孤独死のリスク: 連絡が取れなくなる、発見が遅れる、原状回復費用の発生、風評被害など、孤独死は大家さんにとって精神的・経済的に大きな負担となります。

3.保証人問題: 親族が高齢である、あるいは保証人になってくれる人がいないなど、緊急時に頼れる身元保証人がいないケースが増えています。

これらの懸念は、大家さんにとって単なる感情論ではなく、物件管理や経営上の重大なリスクと捉えられているためです。

令和3年度の国土交通省の調査では、高齢者に対する賃貸人(大家等)の入居制限の理由のうち、90.9%が居室内での死亡事故等に対する不安です。

出典元:生活困窮者自立支援制度・生活保護制度・住宅セーフティネット制度等の見直し及び令和7年度概算要求状況に関する説明会(福祉部局・住宅部局向け)」資料

※令和6年法律第43号〔令和6年6月5日公布〕

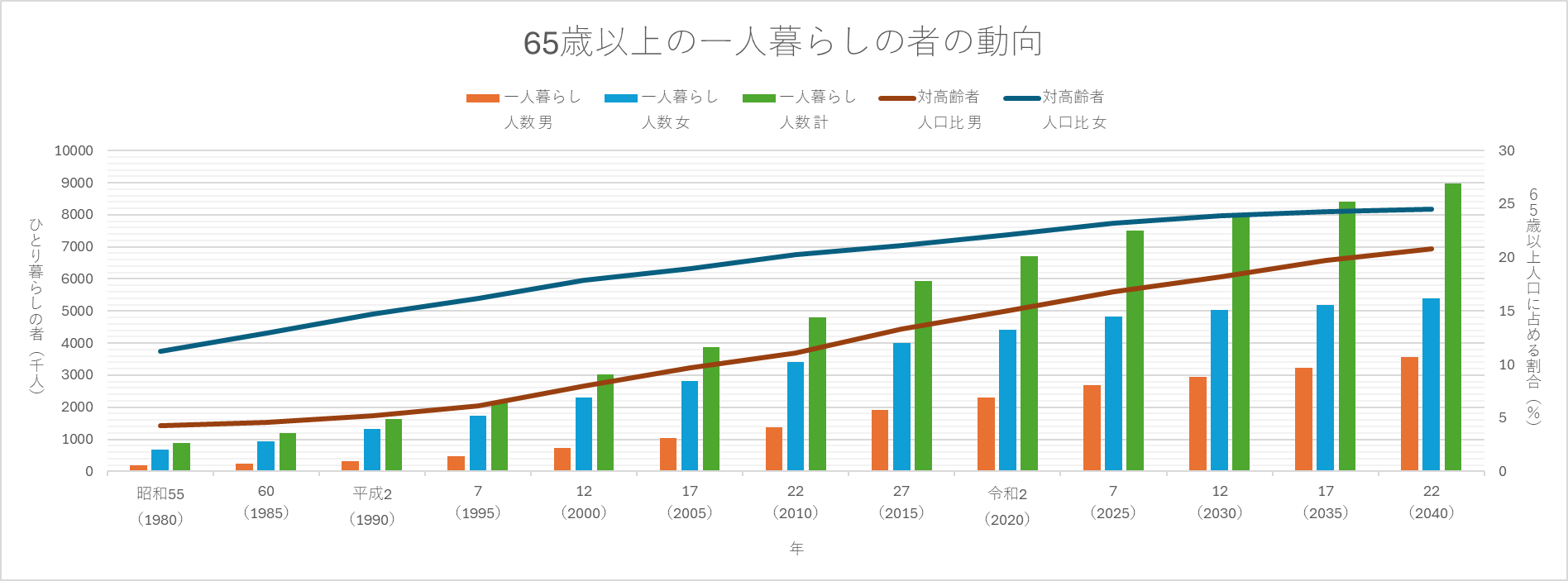

出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書(全体版)」内のデータを元にグラフを作成しています。

グラフでも顕著にわかるように、高齢者かつひとり暮らしの世帯は右肩上がりに増え続けています。

実際に、高齢者世帯総数は1,656万世帯にのぼり、そのうち855.3万世帯が単身高齢者です(2023年 厚生労働省「国民生活基礎調査」)。このように増加の一途をたどる単身高齢者世帯に対するリスク意識が、大家さんの間で高まっているのです。

つまり、高齢単身者の賃貸契約の難しさは、個人の問題だけでなく、日本の高齢化と単身化という社会構造の変化、そしてそれらから生じる大家さんの合理的なリスク回避の動きが背景にあることを理解すべきでしょう。

4. 賃貸に住み続けることの「見えないリスク」と高齢後の現実

「今借りられているから大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。しかし、賃貸に住み続けることには、高齢になってから表面化する「見えないリスク」が潜んでいます。

まず、賃貸物件は、建物が老朽化したり、大家さんの事情が変わったりすることで、更新時に契約を打ち切られたり、急な立ち退きを要求されたりする可能性があります。

長年住み慣れた家から急に退去を迫られ、高齢になってから次の住まいを探さなければならないという事態は、想像以上に心身に大きな負担をかけます。

そして、一度住まいを失うと、年齢を重ねるごとに次の賃貸物件が見つかりにくくなる現実に直面します。20代の頃なら簡単に借りられた物件も、60代、70代になると、前述の大家さんの懸念から審査に通らないケースが増えるのです。

結果的に、選択肢は極端に狭まり、家賃が高額な一部の高齢者向け物件か、あるいは住み慣れない遠方の物件しか見つからないという状況に陥ることも少なくありません。

例えば、都心部にある一部のシニア向け賃貸住宅は、手厚いサービスが付帯する反面、1LDKで月20万円といった高額な家賃設定の物件も存在します。

これは、年金収入だけでは非常に厳しい現実であり、たとえ資産があっても、高額な家賃を毎月払い続けるには、それに相当する安定した収入が必要です。サービスの充実度と費用は比例することを理解しておくべきでしょう。

賃貸は確かに初期費用を抑えられますが、家賃を払い続けても最終的に自分の資産にはならず、加えて将来的な住まいを失うリスクが付きまとうことを忘れてはなりません。

5. まとめ:他人事ではない! 今から考え始めるべき「老後の住まい」

高齢単身者の住まい問題は、決して他人事ではありません。2050年には世帯主が65歳以上の世帯の約半数(45.1%)が単身高齢者世帯になると予測されている(厚生労働省資料)中で、私たち一人ひとりが直面する可能性のある「現実」です。

この厳しい現実を直視し、元気なうちから情報収集と準備を進めることが何よりも重要です。年を重ねてからでは、選択肢が限られてしまう上に、心身の負担も大きくなります。

この記事で問題提起した住まいに関する不安に対し、次回の記事では、公的な制度やサポート、そして「トカ田舎」という新たな選択肢など、具体的な解決策と選択肢を詳しく掘り下げていきます。

一人で抱え込まず、今から未来の住まいについて考え始めませんか?

コメント